PRÉFACE

de la troisième édition du

TRAITÉ DE MÉTAPSYCHIQUE

de

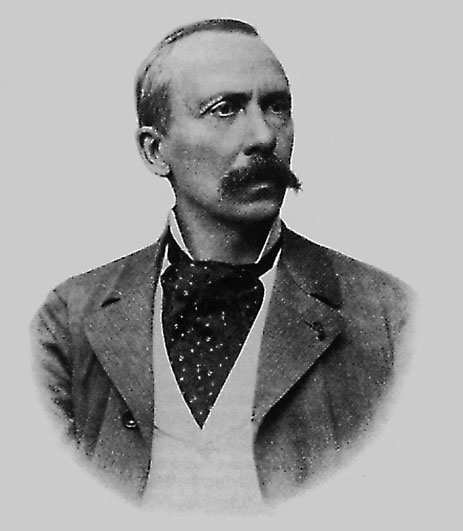

CHARLES RICHET

Prix Nobel de Physiologie

Charles Richet

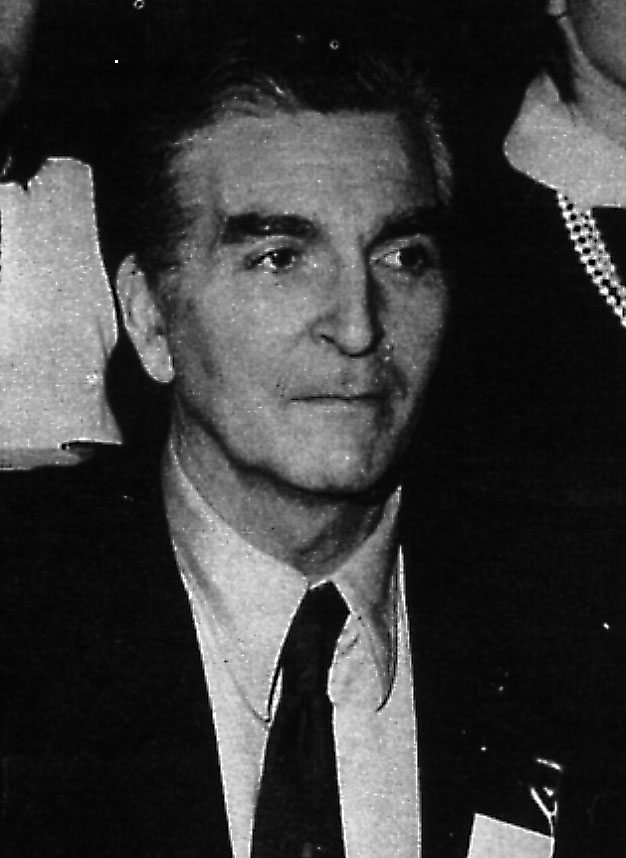

Né en 1921, le Dr Hubert Larcher est l'un des plus courageux et des plus remarquables chercheurs français dans le domaine controversé de la parapsychologie. Sa discrétion rare et sa probité intellectuelle indiscutable lui réservent une place tout à fait à part dans le milieu restreint des chercheurs et des observateurs "sérieux" des phénomènes paranormaux. Continuateur de Bergson, de Richet et de quelques autres savants de la même trempe, il présida durant quelques années aux travaux de l'IMI (Institut Métapsychique International). Le Dr Larcher est l'auteur d'innombrables articles, préfaces, introductions, conférences et d'un ouvrage incontournable : Le sang peut-il vaincre la mort (1957) réédité en 1990 sous le titre : La mémoire du soleil aux frontières de la mort. Voici deux préfaces qu'il a écrites pour une nouvelle édition de deux ouvrages de Charles Richet, prix Nobel de Physiologie : Le Traité de métapsychique et Notre sixième sens.

PRÉFACE

Le Traité de Métapsychique de Charles Richet fut édité par la Librairie Félix Alcan en janvier 1922. Une deuxième édition refondue fut assurée par le même éditeur en 1923.

Pour comprendre l'intérêt et l'actualité de cette troisième édition, réalisée par Artha Production éditions, il paraît utile de situer ce Traité dans le mouvement général de la pensée scientifique, puis dans l'ensemble de l'œuvre de Charles Richet, enfin eu égard à l'évolution de l'épistémologie contemporaine.

I

TROIS RÉVOLUTIONS

Le concept de métapsychique est né de trois révolutions dans l'histoire de la pensée scientifique.

La première est celle de René Descartes (1596-1650).

La seconde, celle de Claude Bernard (1813-1878).

La troisième, celle de Charles Richet (1850-1935).

René Descartes

Pour Descartes, "si la philosophie est une science, elle ne peut l'être qu'à l'image des mathématiques."

Il écrit au Père Mersenne "Au moins pensé-je avoir trouvé comme on peut démontrer les vérités métaphysiques d'une façon qui est plus évidente que les démonstrations de géométrie."

L'exemple connu de tous est l'équation:

«Je pense donc je suis.»

Bien sûr, il n'est pas question de minimiser la valeur du doute méthodique qui a bien fait la preuve de son efficacité: "Ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle", et "ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute", c'est me soumettre à la valeur du critère de l'évidence.

Mais est-il bien évident que telle chose qui nous paraît évidemment vraie l'est vraiment ? Et ne pouvons-nous pas penser que la vérité, qui est conformité de nos représentations à la réalité, doit être bien peu claire et bien peu distincte pour que tant d'hommes sincères manifestent des opinions si diamétralement opposées ? La Relativité nous paraît-elle évidente ?

Donc, comme seules l'observation et l'expérience, fût-ce dans les domaines de l'âme et de l'esprit, peuvent faire connaître une chose comme indiscutablement évidente, les seuls points de départ solides de toute connaissance scientifique sont une observation ou une expérience.

Il y a cependant des faits difficiles à observer en raison de leur rareté et malaisément expérimentables en raison inversement proportionnelle à leur répétabilité.

Descartes ne méconnaissait ni ne rejetait de tels faits puisqu'au contraire il prenait le soin de consigner leur observation, de les vérifier, voire de risquer une hypothèse explicative.

Swedenborg

Dans la revue Light du 30 juillet 1929 on lit l'observation suivante, reproduite par Psychica n° 102 du 15 septembre 1929, qui avait été rapportée par Swedenborg:

"C'était en 1649, à Dijon. Un étudiant se lamentait de ne pouvoir parvenir à déchiffrer le sens d'un certain passage d'un auteur grec. S'étant endormi avec cette préoccupation d'esprit, il se vit, en rêve, transporté dans la bibliothèque de Stockholm où il put consulter un ouvrage dans lequel se trouvait l'explication tant désirée.

Il y en avait dix lignes qu'il se remémora et put reproduire à son réveil. Avec l'esprit de suite du vrai observateur, il écrivit sur le champ à Chamot, ambassadeur à Stockholm, pour le prier de signaler le fait à Descartes (qui était à ce moment l'hôte de la reine Christine) et lui demander d'en contrôler l'exactitude.

Descartes, vivement intéressé à cette requête, s'empressa de se rendre à la bibliothèque, il y trouva le livre à la place repérée par le visionnaire et, sur la page indiquée, les dix lignes du commentateur helléniste que l'étudiant avait reproduites à son réveil."

Principes de Philosophie

Dans les Principes de la philosophie, quatrième partie: De la Terre, le chapitre 187 est intitulé:

"Qu'à l'exemple des choses qui ont été expliquées, on peut rendre raison de tous les plus admirables effets qui sont sur la Terre."

La traduction en français par le Père Mersenne (cf. Paris, Garnier 1973 & 1983) ajoute au texte latin l'exemple suivant, approuvé par Descartes, au sujet des "petites parties qui se forment dans les intervalles des corps terrestres"

- "Et d'autant qu'elles se meuvent sans cesse fort vite, suivant la nature du premier élément duquel elles sont des parties, il se peut faire que des circonstances très peu remarquables les déterminent quelquefois à tournoyer ça et là dans le corps où elles sont, sans s'en écarter -, et quelquefois au contraire à passer en fort peu de temps jusqu'à des lieux fort éloignés, sans qu'aucun corps qu'elles rencontrent en leur chemin les puisse arrêter ou détourner, et que, rencontrant là une matière disposée à recevoir leur action, elles y produisent des effets entièrement rares et merveilleux: comme peuvent être de faire saigner les plaies du mort lorsque le meurtrier s'en approche, d'émouvoir l'imagination de ceux qui dorment ou même de ceux qui sont éveillés, et leur donner des pensées qui les avertissent des choses qui arrivent loin d'eux, en leur faisant ressentir les grandes afflictions ou les grandes joies d'un intime ami, les mauvais desseins d'un assassin, et choses semblables."

Enfin Descartes écrit en 1646 à la Princesse Palatine:

Avec un cœur gai

"J'ai souvent remarqué que les choses que j'ai faites avec un cœur gai (...) ont continué de me succéder heureusement, jusque dans les jeux de hasard, où il n'y a que la fortune seule qui règne, je l'ai toujours éprouvée plus favorable, ayant d'ailleurs des sujets de joie, que lorsque j'en avais de tristesse."

Ces trois exemples nous montrent que le doute méthodique n'a pas empêché Descartes de s'intéresser à ces phénomènes extraordinaires d'information, de communication et d'action que nous nommons aujourd'hui clairvoyance, télépathie et psychokinèse.

Claude Bernard

Une prédiction surprenante

Dans sa préface à l'édition du centenaire des Oeuvres d'Henri Bergson (1), le professeur Henri Gouhier met bien en évidence un phénomène historique méconnu du publie habitué depuis toujours à entendre parler de l'esprit "cartésien" des Français, et ce phénomène, il n'hésite pas à le présenter comme la fin de l'ère cartésienne.

En effet, au XIXe siècle, la méthode expérimentale de Claude Bernard marque la constitution d'une biologie, d'une science de la vie qui est tout à fait positive. Celle-ci dépasse le mathématisme cartésien et c'est à elle que, après avoir délaissé la philosophie de Spencer, Bergson va rattacher la sienne.

Son ontologie ne contredit pas celle de Descartes, mais qui dit vie dit mouvement et, à la formule statique de l'être pensant dans le temps, elle ajoute la formule dynamique de l'être mouvant dans la durée.

Je pense donc je suis, certes, mais aussi et de plus je me meus donc je deviens.

Telle est la clé de l'évolutionnisme bergsonien: du déterminisme des animaux machines va pouvoir surgir la liberté de l'évolution créatrice dans sa "machine à faire des dieux.(2)"

Médecine d'observation

Rappelons les termes dans lesquels Claude Bernard écrit que la médecine expérimentale repose sur la médecine d'observation:

"La médecine expérimentale ne repousse jamais systématiquement aucune observation populaire, elle doit tout examiner expérimentalement et elle cherche l'explication scientifique des faits que la médecine d'observation et l'empirisme ont d'abord constaté.

Donc la médecine expérimentale est ce que je pourrais appeler la seconde période de la médecine scientifique, la première période étant la médecine d'observation, et il est tout à fait naturel, dès lors, que la seconde période s'ajoute à la première en reposant sur elle (3)."

Cependant, même les esprits les plus distingués ne sont pas à l'abri d'un doute méthodique qu'ils omettent d'appliquer d'abord à leurs préjugés scientifiques. C'est ainsi que Claude Bernard, après avoir bien insisté sur la primauté des faits bien observés en matière de méthode expérimentale, met à part certains faits qu'il qualifie "d'absurdes ou merveilleux".

Il raconte son refus d'aller examiner, sur la demande d'un confrère "très honorable et très considéré d'ailleurs", une femme "qui n'avait rien mangé ni bu depuis plusieurs années", ce qui "équivalait à peu près à dire qu'une bougie peut briller et rester allumée pendant plusieurs années sans s'user (4)."

En bon cartésien, Claude Bernard refuse à son confrère l'observation d'un fait qui, pour lui, ne peut pas évidemment être vrai puisqu'il se présente à son esprit comme clairement et distinctement incompatible avec ce qui peut être compris dans ses jugements.

Médecine scientifique

Plus avancé que Descartes en physiologie, il fait preuve, au nom du positivisme scientifique, de moins de tolérance que lui en se désintéressant de faits exceptionnels, "absurdes ou merveilleux", qu'il ne nie pas mais qu'il exclut du domaine de la médecine expérimentale.

Il va même plus loin en repoussant systématiquement un de ces faits de la médecine d'observation qu'il a pourtant désignée comme constituant la première période de la médecine scientifique.

Charles Richet

On a dit que le "confrère très honorable et très considéré d'ailleurs " qui avait essuyé le refus de Claude Bernard d'aller examiner une femme inédique n'était autre que son élève Charles Richet. Je n'ai pas pu en trouver la preuve, mais c'est fort possible sinon probable.

En effet, ces faits absurdes ou merveilleux que Claude Bernard avait cru devoir, par rigueur scientifique, exclure du domaine de la science, son disciple et admirateur Charles Richet va opérer la révolution de les y inclure, par un souci de rigueur scientifique plus grande encore, en réunissant la parapsychologie et la paraphysique de Max Dessoir (5) en un seul concept, celui de la métapsychique.

Ce faisant, il unit sans ambiguļté deux catégories de phénomènes tout en les distinguant expressément, comme on vient de le lire dans sa Préface de la seconde édition : les phénomènes subjectifs, fréquents et incontestables, à propos desquels il formule l'hypothèse de la cryptesthésie ou sensibilité cachée, et les phénomènes objectifs, rares et contestés, à propos desquels il se garde de formuler quelque hypothèse que ce soit.

II

PHILOSOPHIE SCIENTIFIQUE

DE CHARLES RICHET

"... retracer les différentes formes de sa prodigieuse activité sont choses proprement impossibles, car si Charles Richet fut un grand métapsychiste, il fut aussi poète, romancier, dramaturge, sociologue, psychologue, philosophe, historien, vulgarisateur, scientifique, apôtre du pacifisme et précurseur en matière d'aviation", écrit Robert Tocquet (6).

Le seul exposé de ses travaux scientifiques publié par lui en 1901 compte déjà 212 numéros (7). Il révèle tout l'intérêt de son auteur pour les recherches scientifiques sur le somnambulisme qu'il a étudié de 1875 à 1884, sur l'homme et l'intelligence, la personnalité et l'écriture, l'hypnotisme, les mouvements inconscients, les limites de la privation d'aliments (8).

Si, suivant les exemples courageux de Sir William Crookes et de Frédéric Myers, il décida d'intégrer les faits dits "absurdes ou merveilleux " dans le domaine de la recherche positive, il se distingua cependant du courant platonicien de Cambridge, qui aboutit à la fondation, au Trinity College en 1882, de la Society for Psychical Research, par ses affinités avec Aristote dont il paraphrasa le terme de métaphysique en proposant celui de métapsychique en 1905 (9), et surtout par la philosophie scientiste et rationaliste qui inspirèrent sa physiologie.

Scientisme

La seule religion de Charles Richet, c'est la Science, à laquelle il voue un véritable culte.

Il est prêt à tous les sacrifices pour rechercher, découvrir et défendre les vérités qu'elle permet d'établir.

Ses observations sur le somnambulisme l'avaient persuadé de ce que la physiologie permettrait d'accéder à la compréhension de l'activité mentale, et c'est dans cette prospective somato-psychologique qu'après avoir étudié l'influence de certains toxiques sur les facultés intellectuelles, il publia en 1884 un livre intitulé Les poisons de l'intelligence puis, la même année : L'homme et l'intelligence.

En 1885, son Essai de psychologie générale présenta la pensée comme l'effet d'une association de réflexes assez compliquée pour que seule leur résultante soit perçue par la conscience, à l'exclusion de ses sources somatiques enfouies dans les cryptes de l'inconscient, d'où l'illusion que la pensée soit indépendante du corps. Cet essai eut un retentissement considérable.

En 1914, Charles Richet écrivit cette profession de foi:

... aujourd'hui comme autrefois je crois résolument que la raison seule doit gouverner le monde - voilà pourquoi je suis rationaliste - et que l'espoir de l'humanité est dans le développement de la science - voilà pourquoi je suis scientiste. (10)

Rationalisme

En 1936, Henri Roger signe une notice nécrologique dont voici quelques extraits :

"L'Union Rationaliste est en deuil. Un des membres de notre Comité d'honneur qui dès la première heure répondit à notre appel, Charles Richet, vient de mourir.

Celui que nous considérions tous comme le maître de la physiologie française, qui était à la fois un expérimentateur, un philosophe, un littérateur, dont l'esprit encyclopédique s'intéressait à toutes les branches de l'activité humaine laisse une œuvre considérable qui bravera l'usure du temps et permettra d'inscrire le nom de Charles Richet à la suite de cette pléiade d'hommes de génie qui ont porté si haut le renom de la physiologie française, Bichat, Legallois, Magendie, Flourens, Claude Bernard."

(...)

"il a essayé de préciser ce que les phénomènes spirites renferment d'exact et a créé ainsi une science nouvelle, la métapsychique encore incertaine et chancelante, et encombrée de faits douteux ou erronés!"

(...)

"Il m'avait promis de faire, à l'Union Rationaliste, une conférence consacrée à l'Éloge de la Raison. Sa santé l'obligea à renoncer à ce projet. Ce fut une perte pour nos auditeurs, et aussi pour la littérature française qui aurait pu mettre l'Éloge de la Raison en face du chef d'œuvre d'Erasme. (11)"

De fait, Charles Richet avait la volonté de promouvoir l'étude scientifique et rationnelle des faits exceptionnels pour les arracher aux ténèbres de l'illusion, de la superstition et de l'occultisme, entre les deux écueils du scepticisme et de la crédulité.

Physiologie

Interne en chirurgie, Charles Richet eut l'occasion d'observer "les phénomènes les plus importants du somnambulisme". Il eut le courage et la probité scientifique de leur consacrer un mémoire dans le journal de Charles Robin. (12)

"Les faits dont j'avais été témoin - écrit-il - éveillèrent en moi un tel intérêt que je me décidai à abandonner complètement la carrière chirurgicale et à m'abandonner exclusivement à la physiologie."

C'est donc l'observation scientifique de phénomènes sortant de l'ordinaire qui détermina son orientation professionnelle, et ce serait commettre une erreur impardonnable que de prétendre dissocier ses activités de métapsychiste de ses recherches en physiologie.

Bien au contraire, il affirme que la métapsychique est une science.

Son ancien élève Soly Katz m'a raconté qu'un jour, réunis autour du maître, ses étudiants lui avaient fait passer un billet : "Quand nous ferez-vous un cours sur la métapsychique ?"

Le Doyen lui ayant demandé de consacrer sa dernière leçon au bilan de ses travaux, il obtempéra en prononçant le 26 juin 1925 une conférence sur L'œuvre du Laboratoire de physiologie de la Faculté de Médecine de 1881 à 1925.

C'est donc par son avant-dernière conférence, le 24 juin 1925, qu'il répondit à la demande de ses étudiants en intitulant cet exposé magistral : La science métapsychique (13).

Voici le début de cette conférence :

"Au moment où je vais, de par les justes lois sur la limite d'âge, terminer mon enseignement, je voudrais, avant de partir, et du haut de cette chaire que j'ai si longtemps occupée, vous faire connaître par un très bref exposé les linéaments d'une science nouvelle, la métapsychique, qui ne rentre pas encore dans l'enseignement officiel de la physiologie. Elle est cependant un fragment de la physiologie dont elle fait partie intégrante, et très prochainement peut-être elle appartiendra à la physiologie classique.

Et voici des extraits de sa conclusion:

"Quant à la métapsychique subjective, les faits en sont aussi certains que les faits les plus certains de la physiologie."

(...)

"J'ai terminé, Messieurs, cet exposé sommaire d'une science nouvelle. Je m'imagine qu'une des grandes tâches du XXe siècle sera de donner à la métapsychique toute son ampleur. Lourde tâche, mais grande œuvre, qu'il appartient aux physiologistes de rendre très belle."

Classement des sciences psychiques

Dès 1905, Charles Richet avait voulu classer les Sciences psychiques dans les tables décimales publiées par l'Institut de Bibliographie Internationale de Bruxelles.

"... et, comme très souvent ces sciences sont traitées conjointement avec le somnambulisme et l'hypnotisme", il avait résolu "de les placer dans la physiologie, tout près du somnambulisme."

Il les indexa donc à 612.821.7. qui s'analyse comme suit :

6. Science appliquée...

1. à la médecine.

2. Physiologie...

8. du système nerveux...

2. cérébral.

1. Psychologie physiologique.

7. Sommeil, somnambulisme, hypnotisme et Sciences psychiques (14).

Il est donc indiscutable que, pour Charles Richet, les sciences auxquelles il va donner le nom de Métapsychique doivent être incarnées dans la physiologie. Incarnées mais non réduites.

L'intelligence et l'homme

Après avoir écrit en 1887 L'homme et l'intelligence (15), il publie en 1927 L'intelligence et l'homme (16).

"Ce livre", écrit-il, "...c'est d'abord et avant tout le respect, j'oserais dire l'adoration de l'intelligence humaine. Si imparfaite qu'elle soit, et si fragile, et parfois si aveugle (...) l'intelligence de l'homme est la grande souveraine du vaste univers. ( ... ) Sous peine d'anthropomorphisme, je dirai que le chef-d'œuvre de la création, c'est l'intelligence humaine."

"... la complication des formes vitales a toujours été en croissant, si bien que finalement, ce prodigieux et tortueux travail n'est pas resté infécond puisqu'il a abouti à cette merveille : l'intelligence. Oui ! C'est la merveille des merveilles."

(...)

"Que ce progrès ne se poursuive pas, c'est assez invraisemblable. Les forces mystérieuses qui ont produit l'intelligence de l'homme continuent sans doute à agir. Nous voyons, dans la série des âges, l'intelligence naître, puis grandir, puis grandir encore. C'est une courbe continue, harmonieuse, une hyperbole, que nous avons le droit d'extrapoler."

Apologie de la biologie

Deux ans plus tard, dans son Apologie de la biologie, il déclare:

"Tout se passe comme si l'intelligence, depuis les origines de la vie terrestre, était née et avait grandi. (17)"

(...)

"...si l'on ne veut pas admettre une destination préméditée, il faut supposer quelque chose de plus absurde encore, à savoir le hasard, c'est-à-dire l'absence de loi. S'il n'y a pas eu quelque vague dessein dans la nature vivante, c'est le hasard qui a tout fait. Hé bien ! j'ai peine à croire que le hasard puisse créer l'intelligence. (17)"

Cette intelligence qui culmine en l'homme et qui, peut-être, n'a pas dit son dernier mot, comment l'intégrer dans la physiologie ?

Se penchant sur l'énigme des rapports entre la vie et l'intelligence, Pierre Flourens (1794-1867) avait établi la preuve physiologique de l'unité de l'intelligence et montré qu'en l'homme son siège exclusif est dans le cerveau, organe de la perception et de la pensée (18).

Après avoir consacré sa thèse inaugurale à des Recherches expérimentales et cliniques sur la sensibilité (19) et sa thèse d'agrégation à la Structure et physiologie des circonvolutions cérébrales (20) Charles Richet publie ses Leçons sur la physiologie générale des muscles, des nerfs et des centres nerveux (21) dans lesquelles il a surtout envisagé "ce qui intéresse la physiologie générale des tissus de la vie de relation" et cherche ... à analyser les conditions et les lois de l'irritabilité, de manière à établir un rapport entre l'excitation d'un tissu et la réaction de ce tissu à l'excitation. Cette étude montre d'une manière frappante la similitude du tissu nerveux et du tissu musculaire. (22)

Recherches expérimentales sur le cerveau

Ces recherches expérimentales sur le cerveau, ses afférences sensorielles et ses efférences motrices, leurs excitations et leurs inhibitions, leurs modifications et leurs intoxications, conduisirent Richet à la notion de réflexes psychiques (23) et à cette psychologie générale (24) dont il cherche "à montrer que cette science existe, tout comme la physiologie générale dont elle n'est qu'un fragment." En effet, "une cellule retentit sur toutes les autres et toutes les autres retentissent sur elle", et "en procédant du simple au composé, on trouve d'abord l'irritabilité, puis l'acte réflexe simple, puis l'acte réflexe avec mémoire, c'est-à-dire l'acte réflexe psychique (25) ".

Cette irritabilité cellulaire et tissulaire qui est le point de départ élémentaire de l'acte réflexe psychique d'où émerge la physiologie de l'intelligence, Charles Richet a pu constater qu'elle répond à des stimuli infimes.

Extraits du discours

qu'il prononça le 26 septembre 1910

au Congrès de Physiologie de Vienne (26):

"Les quantités de substance qui entrent en jeu dans les réactions physiologiques sont souvent en si faibles proportions qu'on peut les dire impondérables."

"Toute la chimiotaxie nous révèle l'action des quantités infinitésimales."

"... une nouvelle chimie biologique est née : c'est celle des impondérables."

"La chimie des impondérables devient alors forcément la chimie des fonctions."

"C'est la chimie des fonctions biologiques des humeurs. " Elle conduit à "la physiologie des individus. "

"Nous parlions tout à l'heure de la chimie des impondérables et des innombrables: nous voici arrivés à la chimie des instables."

"Cette instabilité ( ... ) son vrai nom physiologique : c'est l'irritabilité."

"Des phénomènes de grande intensité vont pouvoir éclater immédiatement lorsqu'une cause chimique, même faible interviendra."

Sérothérapie

C'est le 6 décembre 1890 que ses recherches sur la désensibilisation et l'immunisation le conduisirent à appliquer à l'homme la sérothérapie dont il avait découvert le principe général, et que Behring et Roux utilisèrent ensuite avec succès dans le traitement de la diphtérie.

Ayant étudié avec Paul Portier l'induction expérimentale de l'hypersensibité qui aboutit à la découverte inattendue du choc allergique (28) il donna à ce phénomène le nom d'anaphylaxie (29) puis consacra à son étude un ouvrage (30) paru en 1911 qui lui valut le prix Nobel de physiologie en 1913.

Il savait bien, désormais, que les limites de la sensibilité étaient inconnues, de telle sorte que, mis par l'observation et par l'expérience en présence des faits de lucidité qui constituent la métapsychique subjective, il fut incliné à formuler l'hypothèse que certaines des informations et communications qui parviennent à la conscience sans passer par les voies sensorielles connues seraient dues à un mystérieux "sixième sens", à une sensibilité cachée qu'il appela "cryptesthésie".

III

LA MÉTAPSYCHIQUE CONTEMPORAINE

C'est au nom d'une philosophie scientifique parfaitement cohérente que Charles Richet opère sa "révolution" en comprenant la métapsychique dans sa physiopsychologie avec une rigueur de pensée exemplaire, une honnêteté parfaite, une courageuse recherche de la vérité.

Courageuse car elle dut affronter de vigoureuses oppositions

- Membre de l'Académie de Médecine et de l'Académie des Sciences, prix Nobel de physiologie, il se présenta deux fois à l'Académie Française mais en vain car, outre son pacifisme et l'usage de la vivisection, la métapsychique fut invoquée contre son élection (31).

- En 1922, le Traité de Métapsychique présenté à l'Académie des Sciences ne fut pas accepté au compte rendu de la séance (32).

- En mars 1932, ce fut sa communication à l'Académie des Sciences sur La médiumnité à effets physiques qui fut exclue du compte rendu (33).

Cependant, les convictions de Charles Richet s'affirment, inébranlables, jusqu'au terme de sa vie puisqu'il écrit en 1935 :

"L'inhabituel et l'imprévu prendront place dans la science.

(...)

"C'est tout un domaine inexploré dans lequel il faut entrer. Une aurore, à peine entrevue parmi nos ténèbres, brille dans le lointain."

(...)

"Ce n'est pas pour les hommes d'aujourd'hui que j'écris, mais pour les hommes de demain. (34)"

Le 12 novembre 1945, Carl Gustav Jung écrivait au Docteur Lawrence J. Bendit : "Jusqu'à présent, la physiologie a omis de ménager une place à la parapsychologie mais elle devrait réparer cette omission car la parapsychologie joue un rôle dans les cas de matérialisation.(35)"

Actuellement, la métapsychique continue de rencontrer opposition et scepticisme, surtout si, en dépit des positions non équivoques de Charles Richet, certains de nos contemporains persistent à l'amalgamer "au spiritisme et aux sciences occultes".

En 1993, l'un d'eux écrit, à propos du premier Congrès international de psychologie physiologique présidé en 1889 par Jean Martin Charcot :

"Présence qui surprendra les chercheurs d'aujourd'hui, les adeptes du spiritisme et des sciences occultes participent au congrès. Parmi eux, le vice- président Charles Richet qui écrira en 1924 son grand Traité de métapsychique... (36)"

Nous avons donc à nous demander ce qui, aujourd'hui encore, paraît faire obstacle à l'entrée de la métapsychique dans le domaine de la science.

Outre les amalgames dont elle est l'injuste victime et qui voudraient la rejeter dans la catégorie de ce qu'il est convenu, de nos jours, de qualifier de "parasciences", il semble qu'elle ait à surmonter trois objections majeures:

- sa subjectivité,

- son improbabilité,

- son imprévisibilité.

Subjectivité

En 1970, dans son Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, Jacques Monod écrivait que "la pierre angulaire de la méthode scientifique est le postulat de l'objectivité de la nature" si "consubstantiel à la science" qu' "il est impossible de s'en défaire, fût ce provisoirement ou dans un domaine limité, sans sortir de celui de la science elle-même. (37)"

Dans ces conditions, la psychologie scientifique ne peut que limiter son étude aux manifestations objectives qui expriment, conditionnent ou entourent les phénomènes psychiques, comme, par exemple, le comportement (Behaviour). Dès 1913, John Broadus Watson écrivait:

"Il est temps que la psychologie écarte toute référence à la conscience." Le behaviouriste "doit exclure de son vocabulaire scientifique tous les termes subjectifs comme sensation, perception, image, désir, but, et même pensée et émotion dans leur définition subjective." En 1953, le néo-behaviourisme de B.F. Skinner et Clark Hull rejette tous les événements mentaux ou psychiques qui ne se prêtent pas aux mesures (38).

On pourra donc, sans quitter le domaine de la science, remonter des effets comportementaux à leurs causes en suivant les circuits des "réflexes psychiques" dans le corps des animaux-machines, mais on ne saurait oublier la critique adressée par Arthur Koestler à cette psychologie scientifique qui voudrait pouvoir nier à tout prix "l'existence des propriétés qui rendent compte de l'humanité de l'homme et de la ratité du rat. (39)"

Or, la plus belle des propriétés qui rendent compte de l'humanité de l'homme est, aux yeux de Charles Richet, cette intelligence, "merveille des merveilles", "chef d'oeuvre de la création", à laquelle il voue une véritable "adoration"(16) et qui, pour lui, n'est pas née du hasard (17).

Il distingue clairement ce que Max Dessoir avait qualifié de paraphysique et de parapsychologie en précisant que "la métapsychique objective mentionne, classe, analyse certains phénomènes extérieurs perceptibles à nos sens, mécaniques, physiques ou chimiques, qui ne relèvent pas des forces actuellement connues et qui paraissent avoir un caractère intelligent", tandis que "la métapsychique subjective étudie des phénomènes qui sont exclusivement intellectuels."

D'où la définition finale, synthétique, de la métapsychique : "Une science qui a pour objet des phénomènes mécaniques ou psychologiques dus à des forces qui semblent intelligentes ou à des puissances inconnues latentes dans l'intelligence humaine. (40)" souligne que la métapsychique est "la seule science qui étudie des forces intelligentes."

Le paradigme (41) de la "communauté scientifique" reposant, à ce jour, sur le postulat de l'objectivité de la nature, les phénomènes de la métapsychique subjective - clairvoyance, télépathie, prémonition - n'ont pas plus de place dans ce paradigme que la conscience n'en peut avoir dans la psychologie behaviouriste (38).

Tout au plus peut-on s'efforcer de démontrer expérimentalement leur réalité par le biais des méthodes statistiques préconisées par Charles Richet puis appliquées par Joseph Banks Rhine et son École avec les résultats positifs que l'on sait.

Comme les phénomènes mécaniques de la métapsychique objective sont dus à des "forces qui semblent intelligentes", c'est-à-dire dont les sources, capables d'organiser des moyens en vue d'une fin, sont subjectives, la "communauté scientifique" est parfaitement cohérente lorsque, ne pouvant pas plus exclure ces faits objectifs de son paradigme que les y inclure, il ne lui reste plus qu'une issue : les nier à tout prix.

Dès lors qu'il n'est pas rationnel de nier des faits subjectifs objectivés ni des effets objectifs de puissances subjectives, M. Willis H. Harman avait raison de dire, à Cordoue, que la science est "à la croisée des chemins" et qu'elle doit opter entre deux solutions : ou bien élargir son paradigme et l'ouvrir à la conscience, ou bien s'en tenir à son paradigme actuel mais admettre le choix de société d'un paradigme complémentaire où situer les faits de conscience, quitte à harmoniser progressivement ces deux paradigmes (42).

C'est ce qu'a fait Charles Richet en traitant de forces intelligentes, la force objective et l'intelligence subjective étant liées dans la métapsychique comme l'avers et le revers d'une même médaille ; et c'est ce qu'ont commencé à comprendre les physiciens en découvrant que l'observateur fait partie de l'observation et l'expérimentateur de l'expérience.

Improbabilité

C'est à tort que l'on rejette l'étude des phénomènes inhabituels dans les ténèbres de l'irrationnel puisqu'au contraire ce n'est qu'au nom de la science que le scientiste rationaliste Charles Richet les comprend dans le champ de l'observation et de l'expérience.

Le caractère inhabituel de ces phénomènes faisait dire en 1936 à Henri Roger que la métapsychique était "encore incertaine et chancelante et encombrée de faits douteux ou erronés (11)" Mais Richet avait prévu la difficulté de parvenir aux certitudes en soulignant que cette science nouvelle doit observer une discipline "férocement et implacablement sévère.(13)"

En effet, plus un fait est improbable moins il est observable, et moins il est répétable plus il échappe à l'expérimentation. Et, comme par une singulière ironie, ce sont les phénomènes de métapsychique objective, ceux qui devraient entrer dans le paradigme scientifique, qui sont les plus rares, les moins répétables, les plus insaisissables par l'expérience.

En science, les certitudes reposent sur des principes qui sont absolus et sur des lois déduites de faits répétables donc de statistiques qui peuvent souffrir des exceptions. Il est extrêmement probable que demain il fera jour : je le crois au point d'en être quasi-certain. Il est si improbable que demain s'abatte sur Paris une pluie de grenouilles que je crois la chose quasi-impossible. Ce dont je crois pouvoir être assuré n'est fondé que sur la probabilité et ce dont je doute, sur l'improbabilité.

Pour progresser dans l'établissement de la certitude scientifique, il est donc salutaire d'appliquer le doute méthodique, mais si celui-ci se montre parfaitement adéquat pour extraire les règles des grands nombres, il paraît d'autant plus difficilement applicable aux exceptions que ces dernières sont en plus petit nombre, plus rares, plus improbables, moins répétables.

Il convient, dans leur cas, d'élever le doute méthodique au carré en doutant qu'il faille douter, et cette quadrature du doute, que nous pourrions appeler croyance méthodique, pourrait se formuler par la paraphrase suivante :

Ne recevoir jamais aucune chose pour fausse que je ne la connusse évidemment être telle.

Doute méthodique et croyance méthodique ne s'opposent pas mais se complètent pour étendre la méthode scientifique depuis les règles jusqu'aux exceptions même les plus infiniment improbables.

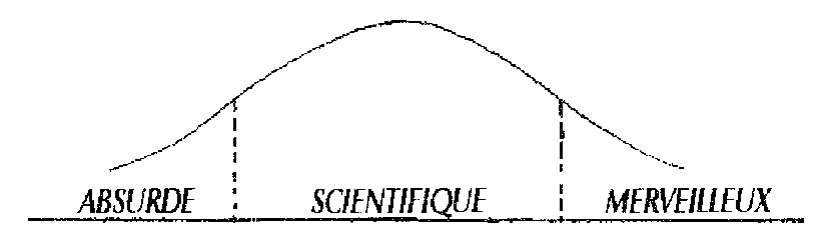

Si l'on figurait les phénomènes en fonction de leur probabilité, on obtiendrait une courbe en cloche qui présenterait trois zones:

- la zone centrale, la plus haute, qui contient tous les phénomènes objectifs assez habituels et répétitifs pour convenir au paradigme scientifique actuel ;

- les zones des deux extrémités effilées qui se rapprochent de la base et qui contiennent l'une les phénomènes absurdes, l'autre les phénomènes merveilleux que Claude Bernard croyait devoir exclure du domaine de la science.

Cette exclusion est dangereuse parce que les faits ainsi laissés pour compte alimentent la superstition, étanchent la soif d'illusions et nourrissent les exploiteurs de la crédulité publique qui se ruent sur le créneau laissé vide, de telle sorte que les sceptiques ont ensuite la partie belle pour amalgamer l'étude de ces faits avec les élucubrations des "pseudo-sciences" et avec la caution que tentent d'en tirer les pêcheurs en eaux troubles.

Charles Richet a donc fait oeuvre d'hygiène mentale en portant le fer pointu de la Science et le bouclier lumineux de la raison dans les zones à clarifier, et ce au prix même de sa propre exclusion dans plusieurs circonstances. (31) (32) (33)

La distinction établie par Claude Bernard entre l'absurde et le merveilleux correspond bien à ces deux extrêmes que l'on peut constater dans l'observation des manifestations métapsychiques spontanées :

du côté de l'absurde, des manifestations de désintégration de la personne avec libération d'automatismes parfois délirants et même psychopathologiques, et du côté du merveilleux une intégration supérieure orientée dans le sens d'une évolution positive des facultés sensorimotrices, intellectuelles et affectives et dans la perspective de ce que Pierre Teilhard de Chardin appelait complexification. Absurde et merveilleux peuvent d'ailleurs se trouver étroitement mêlés, notamment dans les hagiographies non légendaires, comme si l'un était une sorte de rançon de l'autre.

De même que la pathologie a pu être considérée comme une sorte de "scalpel" de la physiologie, de même il semble que l'étude de faits qui se présentent comme absurdes puisse servir de scalpel pour l'analyse des faits merveilleux dans cette branche avancée de la physiologie qu'est la science métapsychique.

Imprévisibilité

Si des forces se montrent intelligentes, c'est-à-dire capables d'organiser des moyens en vue d'une fin, c'est qu'elles peuvent asservir les causalités de la nécessité et du hasard aux finalités de leurs intentions avec une certaine liberté.

S'il en est bien ainsi, l'observateur ordinaire de phénomènes spontanés et inattendus est d'abord surpris par leur étrangeté qui sort de l'habituel, puis il ne peut que focaliser son attention, pour guetter leur éventuelle répétition sans jamais pouvoir en prévoir les aspects ni les rythmes. Quant à l'observateur scientifique, il ignore en général l'influence de sa propre subjectivité tandis que J. B. Rhine avait noté, comme tant d'autres, que "les activités des esprits frappeurs cessent fréquemment sitôt qu'un enquêteur arrive pour les observer".

Si déjà l'observation scientifique se heurte à cette difficulté, a fortiori l'expérimentation va-t-elle rencontrer un obstacle considérable qu'il est convenu d'appeler l'effet d'expérimentateur. Qu'il s'en défende ou non, celui-ci est un sujet qui agit sur les sources subjectives de l'expérience. Tous les métapsychistes le savent, en tiennent compte, mais ils ne renoncent pas pour autant à l'expérimentation scientifique.

Comment expérimenter lorsqu'il s'agit de phénomènes improbables ou imprévisibles ? Le physicien mathématicien Jean Hely m'avait fait remarquer que même l'infiniment improbable n'est pas impossible car il demeure possible pour une puissance infinie. Et l'on connaît l'aphorisme : Qu'on prodigue le temps, tout le possible arrive.

Il a fallu des siècles de patience dans l'azur pour voir l'astronautique naître de l'astronomie. Du poète dans la lune jusqu'au pied d'Armstrong posé sur son sol, de l'émoi soulevé par les comètes jusqu'à leur analyse par envoi de sondes performantes, l'intelligence humaine a pris son temps pour cheminer de l'observation jusqu'à l'expérience.

Une grande leçon de modestie

Il en va de même pour la recherche en métapsychique, et ce fut par une grande leçon de modestie que fut conclu le congrès du centenaire de la Society for Psychical Research à Cambridge en 1982, au terme d'un siècle d'observations, de réflexions et d'expériences.

Les collaborateurs et successeurs de Charles Richet sont demeurés fidèles à son inspiration psychophysiologique et ce n'est pas par hasard que cette lignée comprit dans ses rangs une proportion notable de médecins et d'anthropologues qui tinrent le juste milieu entre le matérialisme des psychotroniciens de l'Est et l'idéalisme des parapsychologues de l'Ouest.

Rappelons, à titre d'exemples, les expériences:

- du Docteur Gustave Geley (43) sur les ectoplasmies de Franek Kluski, authentifiées par Robert Tocquet (44) ;

- du Docteur Eugène Osty, avec son fils Marcel, sur la médiumnité à effets physiques de Rudi Schneider (45) communiquées par Charles Richet (33) à l'Académie des Sciences en mars 1932 ;

- de René Warcollier dont la préface du livre sur la télépathie, par Charles Richet, commence ainsi : "Voici un livre de science, et de vrai science. Quand il S'agit d'un tel sujet, ce n'est pas là un banal éloge. (46)" ;

- du professeur Hans Bender sur le cas de hantise de Rosenheim (47) ;

- du Docteur Jean Barry sur l'enregistrement pléthysmographique au cours de communications télépathiques à grande distance avec Douglas Dean (48) ;

- de Madame Yvonne Duplessis sur la sensibilité et la perception dermo-optiques, qui ont mis en évidence la physiologie et la physique d'un aspect de la cryptesthésie (49) ;

- du professeur Rémy Chauvin notamment en éthologie animale et sur la psychokinèse ;

- de M. Yves Lignon, spécialisé en mathématique statistique.

Les avancées actuelles de la technologie permettent d'espérer de nouveaux progrès (50), malgré la difficulté de remonter objectivement jusqu'aux sources cryptocinétiques des forces intelligentes.

Charles Richet avait écrit: "...un moment viendra, peut-être assez prochain, où l'on connaîtra les fonctions des circonvolutions, c'est-à-dire de l'intelligence, comme les fonctions du cœur, des muscles et du sang (51)"

A cet espoir fait écho le vœu écrit récemment par Robert Tocquet (52):

"Outre l'observation de plus en plus rigoureuse des phénomènes paranormaux ou présumés tels, spontanés ou provoqués, le parapsychologue devra, je crois, s'efforcer de déterminer la nature et le mécanisme des relations neuroniques cérébrales, infiniment probables, avec l'univers tout entier, matériel et spirituel, envisagé dans son passé, dans son présent et dans son devenir.

Ce qui lui permettra de mieux comprendre le comment et le pourquoi des phénomènes paranormaux ! La perception extrasensorielle d'une réalité cachée, connaissance du passé et du devenir d'événements inaccessibles à la raison, la télékinésie et l'ectoplasmie. De sorte que la métapsychique (ou la parapsychologie) deviendra la science des sciences en découvrant les sources primordiales de la vie et de la pensée. Et peut-être, qui sait !, leur finalité, si finalité il y a."

Fidèle à cette inspiration prospective, le Docteur Jean Barry consacre actuellement, avec ses collaborateurs, tous ses efforts à l'organisation de recherches de pointe sur l'exploration objective des fonctions inhabituelles du cerveau humain.

ÉPILOGUE

Les rigueurs de l'ascèse intellectuelle poussent bien des scientifiques à exprimer le non-dit qui surcharge leur imagination sous forme littéraire comme dans des livres de science-fiction, des nouvelles ou des romans.

Exercice non seulement salutaire puisqu'il évacue la pression exercée par la "folle du logis", mais encore révélateur des profondeurs de l'imagination poétique du chercheur qui cachent les sources de ses inspirations, la puissance de ses motivations et les raisons subjectives de son orientation.

Nous avons vu que, contrairement à l'absurde issu de la désintégration de la personne, le merveilleux va dans le sens intégrateur d'une complexification dont nous ne connaissons pas les limites qui demeurent pour nous mystérieuses.

C'est probablement sous cet éclairage qu'il faut lire, dans le roman métapsychique de Charles Richet, intitulé Au seuil du mystère et publié un an avant sa mort, la troisième et dernière nouvelle : L'homme qui a dormi cinquante ans (53).

C'est l'histoire du Docteur Adrien Girard qui, âgé de trente ans en 1875, suit "le développement des sciences biologiques, car la physiologie - après l'astronomie peut-être - est la plus belle des sciences, puisqu'il s'agit de l'âme, de la pensée, de la vie. (54)". Découvrant les propriétés biocémétiques (55) du suc de la Mirabilis somnifera qui provoque le refroidissement, le sommeil et l'extrême ralentissement de la vie fonctionnelle, il l'expérimente sur lui-même et ne sort de son hibernation qu'en 1930.

Souffrant alors de l'antinomie entre un progrès scientifique et technique inouļ et une affligeante régression de la culture et de la morale, il décide de retourner au bord du Léthé, le fleuve de l'oubli, pour ne se réveiller qu'en 1980 ou vers l'an 2000, dans l'espoir de retrouver "un monde moral différent du vilain monde d'aujourd'hui". "Je m'endors plein de confiance - écrit-il à un ami - car je suis sûr que le monde dans lequel je reviendrai m'apportera cet imprévu. (53)"

Déçu par la stupidité des hommes qui s'entretuent et parvenant au seuil du mystère, l'adorateur de l'intelligence plaçait, comme son héros de cinq ans son aîné, tout son espoir dans un avenir - notre présent - qui serait éclairé par ce supplément d'âme que son ami Henri Bergson attendait du développement des sciences psychiques (56).

Dans le Traité de Métapsychique, on peut découvrir ce qui a peut-être joué un rôle déterminant dans l'évolution de la pensée scientifique de Charles Richet vers ce "supplément d'âme" : c'est la prémonition par une somnambule, en avril ou mai 1884, des circonstances imprévisibles de la mort de sa mère, écrasée le 7 juin 1884 par l'effondrement d'un mur de barrage (57).

Coïncidence ? Synchronicité ? Aiguillage du destin ?

- la zone centrale, la plus haute, qui contient tous les phénomènes objectifs assez habituels et répétitifs pour convenir au paradigme scientifique actuel ;

- les zones des deux extrémités effilées qui se rapprochent de la base et qui contiennent l'une les phénomènes absurdes, l'autre les phénomènes merveilleux que Claude Bernard croyait devoir exclure du domaine de la science.

Cette exclusion est dangereuse parce que les faits ainsi laissés pour compte alimentent la superstition, étanchent la soif d'illusions et nourrissent les exploiteurs de la crédulité publique qui se ruent sur le créneau laissé vide, de telle sorte que les sceptiques ont ensuite la partie belle pour amalgamer l'étude de ces faits avec les élucubrations des "pseudo-sciences" et avec la caution que tentent d'en tirer les pêcheurs en eaux troubles.

Charles Richet a donc fait oeuvre d'hygiène mentale en portant le fer pointu de la Science et le bouclier lumineux de la raison dans les zones à clarifier, et ce au prix même de sa propre exclusion dans plusieurs circonstances. (31) (32) (33)

La distinction établie par Claude Bernard entre l'absurde et le merveilleux correspond bien à ces deux extrêmes que l'on peut constater dans l'observation des manifestations métapsychiques spontanées :

du côté de l'absurde, des manifestations de désintégration de la personne avec libération d'automatismes parfois délirants et même psychopathologiques, et du côté du merveilleux une intégration supérieure orientée dans le sens d'une évolution positive des facultés sensorimotrices, intellectuelles et affectives et dans la perspective de ce que Pierre Teilhard de Chardin appelait complexification. Absurde et merveilleux peuvent d'ailleurs se trouver étroitement mêlés, notamment dans les hagiographies non légendaires, comme si l'un était une sorte de rançon de l'autre.

De même que la pathologie a pu être considérée comme une sorte de "scalpel" de la physiologie, de même il semble que l'étude de faits qui se présentent comme absurdes puisse servir de scalpel pour l'analyse des faits merveilleux dans cette branche avancée de la physiologie qu'est la science métapsychique.

Imprévisibilité

Si des forces se montrent intelligentes, c'est-à-dire capables d'organiser des moyens en vue d'une fin, c'est qu'elles peuvent asservir les causalités de la nécessité et du hasard aux finalités de leurs intentions avec une certaine liberté.

S'il en est bien ainsi, l'observateur ordinaire de phénomènes spontanés et inattendus est d'abord surpris par leur étrangeté qui sort de l'habituel, puis il ne peut que focaliser son attention, pour guetter leur éventuelle répétition sans jamais pouvoir en prévoir les aspects ni les rythmes. Quant à l'observateur scientifique, il ignore en général l'influence de sa propre subjectivité tandis que J. B. Rhine avait noté, comme tant d'autres, que "les activités des esprits frappeurs cessent fréquemment sitôt qu'un enquêteur arrive pour les observer".

Si déjà l'observation scientifique se heurte à cette difficulté, a fortiori l'expérimentation va-t-elle rencontrer un obstacle considérable qu'il est convenu d'appeler l'effet d'expérimentateur. Qu'il s'en défende ou non, celui-ci est un sujet qui agit sur les sources subjectives de l'expérience. Tous les métapsychistes le savent, en tiennent compte, mais ils ne renoncent pas pour autant à l'expérimentation scientifique.

Comment expérimenter lorsqu'il s'agit de phénomènes improbables ou imprévisibles ? Le physicien mathématicien Jean Hely m'avait fait remarquer que même l'infiniment improbable n'est pas impossible car il demeure possible pour une puissance infinie. Et l'on connaît l'aphorisme : Qu'on prodigue le temps, tout le possible arrive.

Il a fallu des siècles de patience dans l'azur pour voir l'astronautique naître de l'astronomie. Du poète dans la lune jusqu'au pied d'Armstrong posé sur son sol, de l'émoi soulevé par les comètes jusqu'à leur analyse par envoi de sondes performantes, l'intelligence humaine a pris son temps pour cheminer de l'observation jusqu'à l'expérience.

Une grande leçon de modestie

Il en va de même pour la recherche en métapsychique, et ce fut par une grande leçon de modestie que fut conclu le congrès du centenaire de la Society for Psychical Research à Cambridge en 1982, au terme d'un siècle d'observations, de réflexions et d'expériences.

Les collaborateurs et successeurs de Charles Richet sont demeurés fidèles à son inspiration psychophysiologique et ce n'est pas par hasard que cette lignée comprit dans ses rangs une proportion notable de médecins et d'anthropologues qui tinrent le juste milieu entre le matérialisme des psychotroniciens de l'Est et l'idéalisme des parapsychologues de l'Ouest.

Rappelons, à titre d'exemples, les expériences:

- du Docteur Gustave Geley (43) sur les ectoplasmies de Franek Kluski, authentifiées par Robert Tocquet (44) ;

- du Docteur Eugène Osty, avec son fils Marcel, sur la médiumnité à effets physiques de Rudi Schneider (45) communiquées par Charles Richet (33) à l'Académie des Sciences en mars 1932 ;

- de René Warcollier dont la préface du livre sur la télépathie, par Charles Richet, commence ainsi : "Voici un livre de science, et de vrai science. Quand il S'agit d'un tel sujet, ce n'est pas là un banal éloge. (46)" ;

- du professeur Hans Bender sur le cas de hantise de Rosenheim (47) ;

- du Docteur Jean Barry sur l'enregistrement pléthysmographique au cours de communications télépathiques à grande distance avec Douglas Dean (48) ;

- de Madame Yvonne Duplessis sur la sensibilité et la perception dermo-optiques, qui ont mis en évidence la physiologie et la physique d'un aspect de la cryptesthésie (49) ;

- du professeur Rémy Chauvin notamment en éthologie animale et sur la psychokinèse ;

- de M. Yves Lignon, spécialisé en mathématique statistique.

Les avancées actuelles de la technologie permettent d'espérer de nouveaux progrès (50), malgré la difficulté de remonter objectivement jusqu'aux sources cryptocinétiques des forces intelligentes.

Charles Richet avait écrit: "...un moment viendra, peut-être assez prochain, où l'on connaîtra les fonctions des circonvolutions, c'est-à-dire de l'intelligence, comme les fonctions du cœur, des muscles et du sang (51)"

A cet espoir fait écho le vœu écrit récemment par Robert Tocquet (52):

"Outre l'observation de plus en plus rigoureuse des phénomènes paranormaux ou présumés tels, spontanés ou provoqués, le parapsychologue devra, je crois, s'efforcer de déterminer la nature et le mécanisme des relations neuroniques cérébrales, infiniment probables, avec l'univers tout entier, matériel et spirituel, envisagé dans son passé, dans son présent et dans son devenir.

Ce qui lui permettra de mieux comprendre le comment et le pourquoi des phénomènes paranormaux ! La perception extrasensorielle d'une réalité cachée, connaissance du passé et du devenir d'événements inaccessibles à la raison, la télékinésie et l'ectoplasmie. De sorte que la métapsychique (ou la parapsychologie) deviendra la science des sciences en découvrant les sources primordiales de la vie et de la pensée. Et peut-être, qui sait !, leur finalité, si finalité il y a."

Fidèle à cette inspiration prospective, le Docteur Jean Barry consacre actuellement, avec ses collaborateurs, tous ses efforts à l'organisation de recherches de pointe sur l'exploration objective des fonctions inhabituelles du cerveau humain.

ÉPILOGUE

Les rigueurs de l'ascèse intellectuelle poussent bien des scientifiques à exprimer le non-dit qui surcharge leur imagination sous forme littéraire comme dans des livres de science-fiction, des nouvelles ou des romans.

Exercice non seulement salutaire puisqu'il évacue la pression exercée par la "folle du logis", mais encore révélateur des profondeurs de l'imagination poétique du chercheur qui cachent les sources de ses inspirations, la puissance de ses motivations et les raisons subjectives de son orientation.

Nous avons vu que, contrairement à l'absurde issu de la désintégration de la personne, le merveilleux va dans le sens intégrateur d'une complexification dont nous ne connaissons pas les limites qui demeurent pour nous mystérieuses.

C'est probablement sous cet éclairage qu'il faut lire, dans le roman métapsychique de Charles Richet, intitulé Au seuil du mystère et publié un an avant sa mort, la troisième et dernière nouvelle : L'homme qui a dormi cinquante ans (53).

C'est l'histoire du Docteur Adrien Girard qui, âgé de trente ans en 1875, suit "le développement des sciences biologiques, car la physiologie - après l'astronomie peut-être - est la plus belle des sciences, puisqu'il s'agit de l'âme, de la pensée, de la vie. (54)". Découvrant les propriétés biocémétiques (55) du suc de la Mirabilis somnifera qui provoque le refroidissement, le sommeil et l'extrême ralentissement de la vie fonctionnelle, il l'expérimente sur lui-même et ne sort de son hibernation qu'en 1930.

Souffrant alors de l'antinomie entre un progrès scientifique et technique inouļ et une affligeante régression de la culture et de la morale, il décide de retourner au bord du Léthé, le fleuve de l'oubli, pour ne se réveiller qu'en 1980 ou vers l'an 2000, dans l'espoir de retrouver "un monde moral différent du vilain monde d'aujourd'hui". "Je m'endors plein de confiance - écrit-il à un ami - car je suis sûr que le monde dans lequel je reviendrai m'apportera cet imprévu. (53)"

Déçu par la stupidité des hommes qui s'entretuent et parvenant au seuil du mystère, l'adorateur de l'intelligence plaçait, comme son héros de cinq ans son aîné, tout son espoir dans un avenir - notre présent - qui serait éclairé par ce supplément d'âme que son ami Henri Bergson attendait du développement des sciences psychiques (56).

Dans le Traité de Métapsychique, on peut découvrir ce qui a peut-être joué un rôle déterminant dans l'évolution de la pensée scientifique de Charles Richet vers ce "supplément d'âme" : c'est la prémonition par une somnambule, en avril ou mai 1884, des circonstances imprévisibles de la mort de sa mère, écrasée le 7 juin 1884 par l'effondrement d'un mur de barrage (57).

Coïncidence ? Synchronicité ? Aiguillage du destin ?

D'une part, c'était l'année au cours de laquelle il achevait la rédaction de son Essai de psychologie générale (24) qui tentait d'expliquer le psychologique par l'organique, et d'autre part ce fut cette même année qu'il reçut la visite d'Aksakoff au cours de laquelle celui-ci lui révéla l'existence de phénomènes qui dépassaient le somnambulisme et l'hypnotisme, et, par la suite, l'invita à venir assister, à Milan, aux expériences avec Eusapia Paladino. "Ces expériences mémorables de l'année 1884 - écrit-il - furent exécutées sous un rigoureux contrôle et me convainquirent qu'il existait des choses dont l'étude, rejetée par la science officielle, était néanmoins du domaine de la physiologie expérimentale. (58)"

Fils de l'imagination de Charles Richet, le Docteur Adrien Girard, qui lui ressemblait comme un frère, souhaitait, après deux séquences de vie fonctionnelle, se réveiller entre 1980 et 2000 pour une troisième vie.

De même, après deux éditions, le Traité de Métapsychique qui reposait dans des pages jaunies par le temps paraît pour la troisième fois en 1994. Puisse cette nouvelle parution éveiller l'intérêt de ses lecteurs et inspirer en souvenir du grand savant un nouvel essor à la recherche scientifique au seuil du mystère, car rien n'est plus merveilleux que le réel.

Hubert LARCHER

Saint Paul, le 7 mars 1994

NOTES

- 1. Gouhier Henri : Préface de Henri Bergson. Oeuvres. Édition du Centenaire, Paris, Presses Universitaires de France 1959, VII à XXX.

- 2. Bergson Henri : Les deux sources de la morale et de la religion.

- 3. Bernard Claude : Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Paris, Joseph Gibert, 1946, pages 267-268.

-

4. Id.

-

5. Dessoir Max : Vom Jenseits der Seele, 1889, Stuttgart, Enke 1967.

-

6. Tocquet Robert : Charles Richet président de 1'I.M.I., Revue métapsychique, N°14, juin 1969, page 9.

-

7. Richet Charles: Exposé des travaux scientifiques de M. Charles Richet, Paris, Chameroy et Renouard, 1901.

-

8. Id. Pages 65 à 67. Voir aussi Richet Charles: La grande espérance, Paris, Aubier 1933. Jeûnes prolongés, pages 127 à 133 et 150 à 151.

-

9. Richet Charles : La Métapsychique. Proceedings of the Society for Psychical Research, 6 février 1905, pages 1 à 49.

-

10. Richet Charles : L'éloge de la raison. Annales des Sciences psychiques, Mars 1914, pages 79 à 81.

-

11. Roger Henri : Notice nécrologique. Cahiers de l'Union Rationaliste, 1936, pages 290 à 293.

-

12. Richet Charles : Du somnambulisme provoqué. Journal de l'Anatomie et de la Physiologie, 1875, pages 348 à 378.

-

13. La Presse médicale, N°51, samedi 27 juin 1925, pages 857 à 862.

-

14. Richet Charles : De l'indexation décimale des sciences psychiques. Annales des sciences psychiques, n°2, février 1905. C'est en ce même mois de février 1905 que Charles Richet, dans son adresse présidentielle à la Society for Psychical Research, proposa le terme de métapsychique (Voir note 9).

-

15. Richet Charles : L'homme et l'intelligence. Fragments de psychologie et de physiologie, Paris, Félix Alcan, 1887.

-

16. Richet Charles : L'intelligence et l'homme. Etudes de psychologie et de physiologie, Paris, Félix Alcan, 1927.

-

17. Richet Charles : Apologie de la biologie. Paris, Douin 1929, pages 81 et 84.

-

18. Flourens Pierre : De la vie et de l'intelligence. Paris, Garnier, 1858.

-

19. Richet Charles : Recherches expérimentales et cliniques sur la sensibilité. Paris, Masson, 1877.

-

20. Richet Charles : Structure et physiologie des circonvolutions cérébrales. Paris, Germer Baillière, 1878.

-

21. Richet Charles : Leçons sur la physiologie générale des muscles, des nerfs et des centres nerveux. Paris, Germer Baillière, 1882.

-

22. Voir note 7, Id. page 23.

-

23. Richet Charles : Les réflexes psychiques.Revue philosophique, 1888, pages 225-237 387- 422 ; 508-528.

-

24. Richet Charles : Essai de psychologie générale. Paris, Alcan, 1888.

-

25. Voir note 7, Id, pages 42-43.

-

26. Richet Charles : L'humorisme ancien et l'humorisme moderne.Presse médicale, N°79, 1er octobre 1910, Paris, Masson.

-

27, Voir note 7, Id, page 6.

-

28. May Charles D. : The ancestry of allergy. - Being an account of the original experimental induction of hypersensitivity recognising the contribution of Paul Portier. The Journal of Allergy and clinical immunology, Vol.75, n°4, pages 485-495.

-

29. Portier Paul et Richet Charles : De l'action anaphylactique de certains venins, Bulletin de la Société de Biologie, 1902, pages 170-172.

-

30. Richet Charles : L'Anaphylaxie, Paris, Baillière, 1911.

-

31. Osty Eugène : Charles Richet (1850-1935). Revue métapsychique 1936, page 18.

-

32. Id.: Page 31.

-

33. Id.: Page 35.

-

34. Richet Charles : Au secours. Paris, Peyronnet, 1935, pages 103-104.

-

35. Jung C.G. : Correspondance 1941-1949. Paris, Albin Michel 1993, page 130.

-

36. Changeux Jean-Pierre : De la science vers l'art, dans L'Ame au Corps. Arts et Sciences. (1793-1993). (Grand Palais, Paris) Réunion des Musées nationaux. Gallimard/Electra, 1993, page 36.

-

37. Monod Jacques : Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne. Paris, Seuil 1970, pages 32-33.

-

38. Skinner B.F. : Science and Human Behaviour. 1953, pages 30-3 1.

-

39. Koestler Arthur : Le cheval dans la locomotive. Paris, Calmann-Lévy 1968, pages 23-24.

-

40. Richet Charles : Traité de métapsychique. Paris, Alcan 1922, pages 2-5.

-

41. Paradigme: du grec paradeigma, exemple, modèle, signifie pour les scientifiques un cadre de pensée propre à la compréhension et à l'explication du réel.

-

42. Harman Willis H. : Les implications pour la science et la société des découvertes récentes dans le champ de la recherche psychologique et psychique, in "Science et Conscience. Les deux Lectures de l'univers." France-Culture/Colloque de Cordoue. Paris, Stock 1980, pages 431 à 440.

-

43. Geley Gustave : Expériences de matérialisation avec M. Franek Kluski. Revue métapsychique, N°3, janvier-février 1921, pages 119 à 126 ; N°4, mars-avril 1921, pages 169-181; N°5, mai-juin 921, pages 221-255 ; N°6, juillet-août 1921, pages 294-305. Le Dr Gustave Geley fut directeur de l'Institut Métapsychique International de 1919 à 1924.

-

44. Tocquet Robert : Les moulages de l'Institut Métapsychique International. Revue métapsychique, N°1, mars 1966, pages 70 à 79. Le professeur Robert Tocquet, qui a publié cinq ouvrages sur l'illusionnisme sous le pseudonyme de Don Roberto, était particulièrement qualifié pour le contrôle de ces expériences. Il fut président de l'Institut Métapsychique International en 1982-1983 puis président d'honneur jusqu'à son décès le 23 septembre 1993, dans sa 96e année.

-

45. Osty Eugène et Marcel : Les pouvoirs inconnus de l'esprit sur la matière. 1932. Le Docteur Eugène Osty fut directeur de l'Institut Métapsychique International de 1925 à 1938.

-

46. Warcollier René : La télépathie. Paris, Félix Alcan, 1921, page V. René Warcollier fut président de l'Institut Métapsychique International de 1950 à 1962.

-

47. Bender Hans : Enquête sur un cas de Poltergeist à Rosenheim, Psychokinésie spontanée. Revue métapsychique, N°17, 1971-1972, pages 55 à 62. Professeur de parapsychologie à Fribourg-en-Brisgau, le Docteur Hans Bender fut élève de Pierre Janet et membre d'honneur de l'Institut Métapsychique International.

-

48. Barry Jean : Journal d'un parapsycholoque. Chapitre IX : Télépathie transocéanique. Expériences à grande distance de Bordeaux (France) à Newark (U.S.A.). Paris, Éditions et Publications premières 1971, pages 163 à 178. Le Docteur Jean Barry fur élu président de l'Institut Métapsychique International en 1983.

-

49. Duplessis Yvonne : Couleurs visibles et non visibles. Monaco, Rocher, 1984. Madame Yvonne Duplessis est vice-présidente de l'Institut Métapsychique International depuis 1983.

-

50. Une science nouvelle, la métapsychique. L'Institut Métapsychique International de Paris in Recherche et technologie Īle de France. Publié par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. D.R.R.T. Toulouse, Éditions internationales 1993, pages 155 et 157 à 161.

-

51. Richet Charles : Structure des circonvolutions cérébrales. (Anatomie et physiologie). Paris, Germer Baillière, 1878, page 170.

-

52. Tocquet Robert : Note manuscrite.

-

53. Richet Charles : Au seuil du mystère. Roman. L'homme qui a dormi 50 ans, pages 127 à 187.

-

54. Id. : pages 133-134.

-

55. Biocémèse : du grec bios, vie, et koimesis, action d'assoupir.

-

56. Bergson Henri : Oeuvres. Édition du Centenaire. Paris, P.U.F. 1959. Les deux sources de la morale et de la religion, 1932, pages 1238-1239.

-

57. Richet Charles: Traité de métapsychique. Paris, Alcan 1922, pages 457-458 et 1923, pages 468-469.

-

58. Voir note 31.

Dr HUBERT LARCHER

PRÉFACE

de la troisième édition de

NOTRE SIXIÈME SENS

de

CHARLES RICHET

Prix Nobel de Physiologie

Charles Richet

C'est après avoir recueilli les réactions à la lecture de son Traité de Métapsychique (1), paru chez Félix Alcan en 1922 et réédité en 1923, affronté de vigoureuses oppositions (2), et examiné des objections compétentes comme celles du Dr Delmas, de Pierre Janet, de Max Dessoir, d'Albert Moll (3), que Charles Richet publie, en 1928, une monographie (4) intitulée Notre sixième sens.

Celle-ci se présente comme un chapitre essentiel de la physiologie d'un sens nouveau, qui ajoute au Traité des expériences et des considérations inédites. Son but se veut très précisément limité : prouver l'existence et la réalité de ce sens d'une manière scientifiquement irrécusable car fondée sur l'observation et sur l'expérience, la constatation des phénomènes étant la première étape indispensable avant de s'aventurer dans la suivante, celle des théories explicatives ; et c'est par ascèse intellectuelle que l'auteur résiste à la tentation de voguer "dans le domaine enchanteur et perfide de l'hypothèse."

Fidèle à l'adage : Nihil est in intellectu quod non priusfuerit in sensu - Rien n'est dans l'intellect qui n'ait été d'abord dans les sens - Charles Richet distingue les voies sensorielles spéciales, comme celles des cinq sens classiques qui alimentent toutes les connaissances habituelles, des voies sensitives générales qui déterminent des sensations et des réflexes. Mais puisque l'intellect peut aussi acquérir des, connaissances qui ne proviennent pas des cinq voies sensorielles, c'est donc qu'elles proviennent d'au moins une voie sensitive que Richet nomme le sixième sens. Il qualifie, pour cette raison, de sensitifs les sujets qui présentent cette faculté inhabituelle de connaissance à un degré exceptionnel, sujets qui permettent d'expérimenter ce qui, le plus souvent, n'est qu'accidentellement observé.

Pour lui, physiologiste, il s'agit donc bien d'une voie sensitive à tenter de découvrir, et c'est donc dans ce sens qu'il convient de comprendre l'expression : "connaissance extra - sensorielle de la réalité." Ce serait un grave contre-sens que de considérer la perception extra-sensorielle (5) comme une perception indépendante de tout sens.

Au contraire Richet définit bien le sixième sens - qui exclut absolument tous les sens normaux, même extrêmement hyperesthésiés - comme "celui qui nous fait connaître une vibration de la réalité, vibration que nos sens normaux ne peuvent pas percevoir."

Et, pour être tout à fait clair, il attribue à cette connaissance extra-sensorielle ou supranormale du réel que le Dr Eugène Osty nommait métagnomie, une source physiologique qu'il qualifie de cryptesthésie, c'est-à-dire de sensibilité cachée.

La dédicace de ce livre à Henri Bergson, prix Nobel de littérature en 1927 et président de la Society for Psychical Research en 1913, par Charles Richet, prix Nobel de physiologie et médecine en 1913, qui avait présidé la même société anglaise en 1905, évoque la relation entre la cryptesthésie du physiologiste et la philosophie de Matière et mémoire (6). En effet, la sensibilité cachée est celle qui permet à la conscience d'extraire des informations des vibrations qui caractérisent la matière, grâce à la lucidité faite de clairvoyance et de télépathie.

Il arrive que ce sixième sens se montre capable de saisir le fil de ces informations à partir de simples objets comme d'indicateurs matériels de tout ce qui peut se rattacher à leur histoire, cas dans lequel Richet le qualifie de cryptesthésie pragmatique (7).

L'auteur parle, dans ce livre, des "hallucinations véridiques", expression d'origine anglaise - veridical hallucinations - utilisée pour désigner des perceptions dont l'objet est bien réel mais dont la réalité se situe hors de portée du champ spatio-temporel des sens normaux.

Si, de nos jours, on admet la définition de Henni Ey, dans son Traité des hallucinations (8), qui les qualifie de "perceptions sans objet à percevoir", on ne peut plus parler d'hallucinations concernant des perceptions véridiques c'est-à-dire ayant un objet à percevoir. Il faudra, dans ce cas, parler de perceptions lucides, de visions ou de monitions clairvoyantes ou télépathiques.

Après avoir montré, dans un premier chapitre, la possibilité d'un sixième sens, Richet établit la certitude de sa réalité par l'observation puis par l'expérience, et si le titre de l'ouvrage parle de notre sixième sens, c'est parce qu'on est en droit de penser que ce sens existe chez nous tous, à des degrés divers, à l'état latent, même s'il ne se manifeste que rarement, comme par accident.

Charles Richet compare nos cinq sens à cinq petites fenêtres ouvertes sur l'univers, et le sixième sens à "... une petite (extrêmement petite) fenêtre ouverte sur ces puissances mystérieuses", ces forces intelligentes, d'un ordre tout différent de celles du monde mécanique, qui "s'agitent sans doute autour de nous."

Cette conclusion rappelle singulièrement la pensée de Leibniz suivant laquelle il y a "... deux Règnes dans la nature corporelle même qui se pénètrent sans se confondre et sans s'empêcher: le Règne de la puissance, suivant lequel tout se peut expliquer mécaniquement par les causes efficientes, lorsque nous en pénétrons assez l'intérieur : et aussi le Règne de la sagesse, suivant lequel tout se peut expliquer architectoniquement, pour ainsi dire, par les causes finales, lorsque nous en connaissons assez les usages.

NOTES

- 1. Gouhier Henri : Préface de Henri Bergson. Oeuvres. Édition du Centenaire, Paris, Presses Universitaires de France 1959, VII à XXX.

- 1. Richet Charles : Traité de Métapsychique, 3e édition, Artha Production éditions, Bruxelles, 1994.

- 2. Larcher Hubert : Préface de la troisième édition, Bruxelles, Artha Production, 1994, p. 25.

- 3. Objections qu'il réfute dans le livre IV, chapitre troisième de Notre sixième sens.

- 4. Richet Charles : Notre sixième sens, deuxième édition, Artha Production-Chiron, 1995.

- 5. Extra Sensory Perception (E.S.P.) des Anglophones.

- 6. Bergson Henri : Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps et de l'esprit, 1896 et Avant-propos de la septième édition, 1911.

- 7. Improprement qualifiée de "psychométrie" par les ignorants, qui ne savent pas que ce terme désigne, comme le mot l'indique, des tests d'évaluations quantifiables en psychologie expérimentale.

-

8. Ey Henri : Traité des hallucinations, Paris, Masson, 1973, Tome 1, p. 47.

- 9. Leibniz : Système nouveau de la nature et de la communication des substances, Paris, Flammarion, 1994, p. 96.

Hubert Larcher

Haut

Accueil Science & Magie

| |